通说认为,李白之所以命名这座小山为“五松山”,是因为山上有一株古老的松树,“一本五枝”。《江南通志》卷十六:“五松山,在铜陵县。《舆地纪胜》云:‘旧有松,一本五枝,苍鳞老幹,青翠参天’,因名。”近年来有学者认为,“一本五枝”之说是后人杜撰的,理由是现存《舆胜纪胜》没有这样的记载。李白引秦始皇封泰山五株松树为五大夫的故事,将这一小山命名为五松山。笔者认为此类学者之说不能成立。

笔者能看到的《舆胜纪胜》有江苏广陵古籍刻印社出版和北京图书馆藏清影宋抄本两种,分别均有两处提到五松山。一是卷十九“江南东路宁国府”,一是卷二十二“江南东路池州”。以上两处均没有提“一本五枝”。

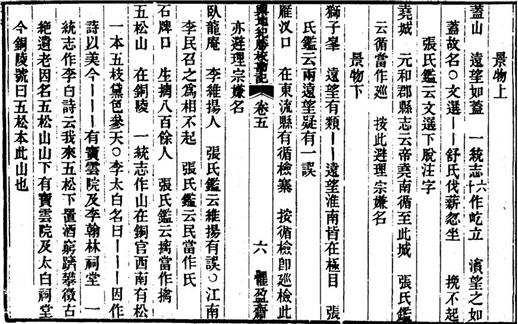

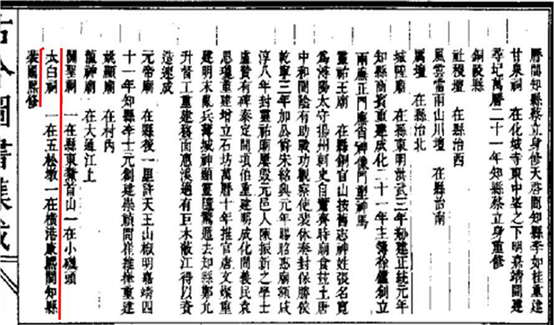

江苏广陵古籍刻印社出版的《舆地胜纪》附有清道光时刘文淇纂的《舆胜纪胜校勘记》,其卷五有“五松山,在铜陵,《一统志》作山在铜官西南,有松一本五枝,黛色参天。李太白名曰五松山,因作诗以美,今五松山有宝云院及李翰林祠堂。”“《一统志》作‘李白诗云我来五松下。置酒穷跻攀。徵古绝遗老。因名五松山。’山下有宝云院及太白祠堂。今铜陵县号曰‘五松’,本此山也。”显然《舆地胜纪校勘记》是援引《一统志》。

刘文淇纂《舆胜纪胜校勘记》载“五松山”书页照

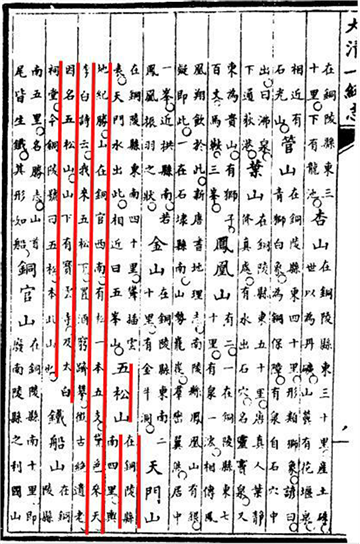

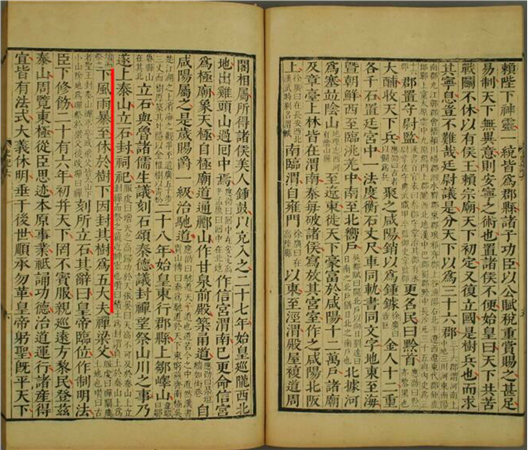

《大清一统志》载五松山书页照

值得注意的是明末陈仁锡(1581-1636)所著《潜确居类书》。这是一部摘抄式类书,其卷之十六:“五松山,《舆地纪胜》:‘五松山,在铜陵县南,铜官西南。旧有松,一本五枝,苍鳞老干,翠色参天。’”陈仁锡在《自序》中介绍:“此书(指《潜确居类书》)予十六岁时,读书瑶林之潜确居, 嘉囗博硕,捃拾成帙,而刻成于崇祯庚午……”说明他所摘的内容都是他读书时“捃拾成帙”的,即从其他书上摘抄而成帙的。

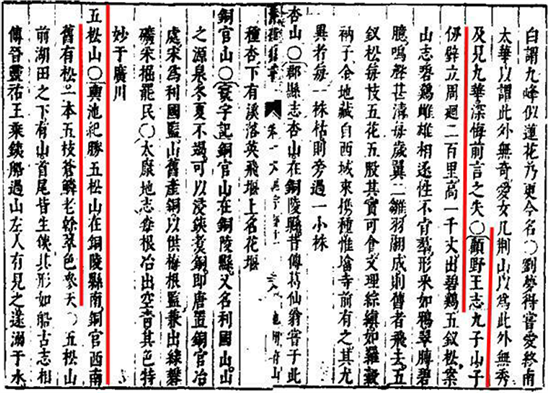

陈仁锡《潜确居类书》“五松山”书页照

我们从书页照上可以看到,陈仁锡对每一条记录都首先注明摘抄自何处,如“杏山”摘抄自《郡县志》,“铜官山”摘抄自《寰宇记》,“九子山”摘抄自《顾野王志》。

且看陈仁锡所摘“铜官山”的内容:“铜官山,《寰宇记》:铜官山在铜陵县,又名利国山,山之源泉冬夏不竭,可以浸铁煮铜。即唐置铜官冶处。宋为利国监。山旧产铜,以供梅根监,兼出绿礬矿,采掘罢民。”而中华书局2007年11月1日版《太平寰宇记》(王文楚等点校)卷之一百五原文是:“铜山,在县南十里。其山出铜,以供梅根监。兼出绿矾矿,逐年取掘送纳。”显然陈仁锡摘录的更详尽些。同是《太平寰宇记》,内容为什么有这样大的出入呢?《太平寰宇记》是一部命运多舛的著作。中华书局点校本《前言》:“《太平寰宇记》初刻本极少,流传不广,到明代海内宋版已无踪影。明末清初刊本不一,已残缺不全,无足本。”笔者有一本同样是中华书局出版(2000年1月第1版)影印的《宋本太平寰宇记》,卷一百五为“太平州”和“池州”。其中“池州”只能看到“贵池县”的一点内容,为卷一百五的第九页,此后书页便缺轶,直缺到卷一百六第八页。所失珍贵内容就包括铜陵、青阳等县。谁说这些缺失的部分不正是陈仁锡当年所读到的呢?

另,陈仁锡书载:“顾野王《志》:九子山,千仞壁立,周迴二百里,高一千丈,出碧鸡”。顾野王《舆地志》早就失传了,清乾隆时王谟从散见于历代文献中辑录出佚文三百余条,收入其编辑的《汉唐地理书钞》中。冠名为《顾野王舆地志》,然其辑文中竟出现了“九华山,旧名九子山,其山面有峰,千仞壁立,周迴二百里,高一千丈,出碧鸡之类”的条文。顾野王是南朝梁陈时期人,如果那时候就有“九华山”,怎会有百余年后李白改“九子山”为“九华山”事?李白《改九子山为九华山联句序》:“青阳县南有九子山,山高数千丈,上有九峰如莲华。按图征名,无所依据,太史公南游,略而不书。事绝古老之口,复阙名贤之纪,虽灵仙往复,而赋咏罕闻。予乃削其旧号,加以九华之目。……”李白为九华山改名还是很慎重的,做到确实古老绝口、名贤无纪才为之。如此看来只能是王谟误录了。而陈仁锡见到的顾野王《舆地志》才是真实或为最接近真实的版本。

《四库全书总目》曰:“象之,金华人。尝知江宁县。所著有《舆地纪胜》二百卷,今未见传本”。乾隆朝是清代政治经济的鼎盛时期,编修《四库全书》是乾隆朝一件举国大事。朝庭给各地方都下了征书任务,可以说是全国动员,居然都没有见到《舆地纪胜》的传本。据道光时阮元《舆地纪胜》序言所述,该书从元朝开始就“已佚去七卷矣”,到阮元见到此书时“所见又少二十四卷”。想必《舆地纪胜》古籍的命运并不比《太平寰宇记》更好。陈仁锡所读的《舆地纪胜》也已经失传。可见,由于古人印刷或传抄的失误,更由于战争和政治事件等多方面原因,造成一些古籍失传或缺轶是常有发生的。后人在沿用古籍记载时,决不可以武断结论。

王谟《汉唐地理书钞》中《顾野王舆地志》书页照

现存最早的记载有关“一本五枝”的是明嘉靖二十四年(1545年)《池州府志》:“五松山,在县南四里。山旧有松,一本五枝,苍鳞老幹,青翠参天。”此处没有说引自《舆胜纪胜》。现今广为发行的地理书籍,明确写着

“旧有松一本五枝……”是出自《舆地纪胜》的,有《大明一统名胜志》、《江南通志》、《大清一统志》、《光绪重修安徽通志》等国家级权威性经典。且看他们引文的内容:《大明一统名胜志》:“《舆地纪胜》云:‘五松山,在铜官西南,旧有松,一本五枝,苍鳞老干,青翠参天。’……”《江南通志》卷十六:“五松山,在铜陵县。《舆地纪胜》云:‘旧有松,一本五枝,苍鳞老幹,青翠参天,’因名。……”《大清一统志》;“五松山,在铜陵县南四里。王象之《舆地纪胜》:‘山在铜官西南,有松一本五枝,黛色参天。’……”《光绪重修安徽通志》:“五松山,铜陵县南四里,《舆地纪胜》:‘山在铜官西南,旧有松,一本五枝,苍鳞老干,青翠参天。’……”以上除了《大清一统志》有些许不同(或另有所本)外,其余几乎完全相同。我们有理由相信,这些经典的编纂者都必然是当时极至的饱学英才,所引《舆地纪胜》文,定会做到依据准确,决不是所谓无稽之言。

按《舆地纪胜》文为“旧有松”,说明王象之著书时的南宋嘉定、宝庆间(1208-1227年)一本五枝的大松树已经不存在了。

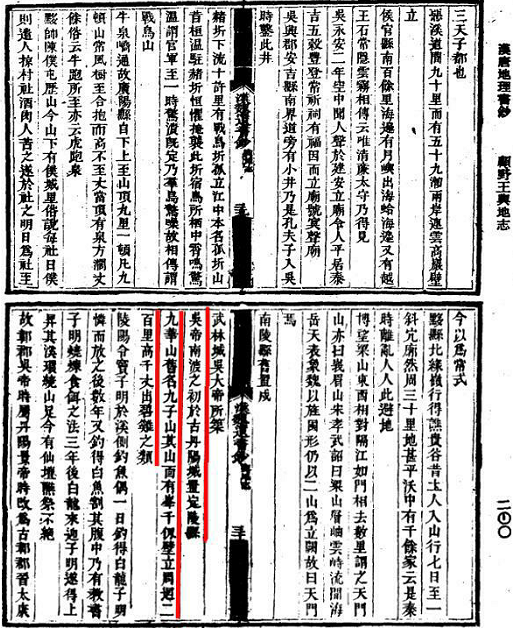

《古今图书集成》“五松墩”书页照

五松山是一座不知名的的小山,没有证据证明有什么道士在炼丹。《古今图书集成》:“太白祠,一在五松墩,一在横港,康熙间知县裴国熙修。”称其为“墩”,也就高不到哪里去了。1986年编印的《铜陵市地名录》称其海拔只有30.3米。李白遍游名山大川,为什么要不辞辛苦背着酒物哼哧哼哧地爬上这座小山墩呢?还让一位常建赞府也心甘情愿地跟着吃苦?其实这在李白诗《与南陵常赞府游五松山》中就有答案:“安石泛溟渤,独啸长风还。逸韵动海上,高情出人间。灵异可并迹,澹然与世闲。”李白的目的是要找一个理想的地方,找一个愿与他“并迹”的“灵异”,象谢安一样“澹然与世闲”。这样看来,只能是山上有什么特殊的事或物,引起了他的极大兴趣。那就是说,李白事先听说了山上有棵“一本五枝”的大松树,这才激起他的兴致。“我来五松下,置酒穷跻攀。征古绝遗老,因名五松山。”从诗歌语言逻辑看,第一句中的“五松”是松树,意思是我来到有一本五枝松树的小山下,置酒穷跻攀。上了山,看到了奇松,遍询遗老,才知道此山无名,于是以所见异松为名,命为五松山。正如明朱楝的解释:“言山有五松,阴可休息,我来松下,置酒登临,欲知此山之原,遗老皆已亡矣。其名不可得而知也。因所见之松,取以名山,则此山之号,自我作古,庶不使佳境沦没,而陈迹荒凉也。”(《李诗选注》卷十一)

李白之后,现存最早写有关五松山诗歌的是北宋当涂人郭祥正。《古今事文类聚》后集卷五:“郭祥正,母梦李太白而生。祥正少有诗名,梅尧臣曰:‘天才如此,真太白后身也!’”此后人们都称郭祥正为“李白后身”。郭有诗《忆五松山》:“江南富山水,忽忆五松山。梁僧种松夺造物,至今千丈凌云间。上有寒蟾吐魄凝冰雪,下有铜陵碧涧倾潺潺。……”既然是“忆五松山”,定是此前到过五松山的。回忆起五松山,首先就想到那棵被李白看重的松树,全诗虽然没有提到“一本五枝”(这不是诗歌的语言),但分明是用极具崇敬的诗句赞叹五松山上的这棵松树:“梁僧种松夺造物,至今千丈凌云间!”(它真象是萧梁高僧栽种的圣松,能够跟任何神工造化相比肩,所以它至今还是那样高耸凌云)于是他在山上“脱屣往栖息”,坐盘石,酌绿酒,横弹琴,尽情感受“六月清风无汗颜”的快乐。哪里找不到有松树的山头?如果不是“一本五枝”,是什么能够让李白如此崇重,让郭祥正如此仰观呢?

有人说,李白好道,因为秦始皇封了泰山五棵松树为五大夫,于是他借以名五松山。笔者认为这种说法十分牵强。所谓“五大夫”是秦时的第九等官职。明董说《七国考》:“商君为秦制爵二十等,以赏功劳。彻侯二十、关内侯十九、大庶长十八、驷车庶长十七、大上造十六、少上造十五、右更十四、中更十三、左更十二、右庶长十一、左庶长十、五大夫九、公乘八、公大夫七……。”《史记秦始皇本纪》的原文是,秦始皇“……下,风雨暴至,休於树下,因封其树为五大夫”。可见所封的既不是松树,更不是五棵树,而是“休于树下”的“树”,所赐官名为“五大夫”。只是因为古代信息传播困难而形成误传、误识,甚至连后来的大清皇帝都被误导了。李白也只是在《奉饯十七翁二十四翁寻桃花源序》用了这一误传的故事,不能由此而推断仅仅是因为五松山长有大松树他就去“置酒穷跻攀”,见到普普通通的山上长有普普通通的松树就会想到秦始皇登泰山事,就冠以“五松”之名,且慨叹“五松何清幽,胜境美沃洲”、“五松名山当夏寒”,为之写了七首以“五松山”为题的诗歌,并且发誓“我爱铜官乐。千年未拟还。要须回舞袖。拂尽五松山”!那李白的见识也太短了,自诩“一生好入名山游”(李白《庐山谣寄卢侍御虚舟》),那么多名山大川岂不白跑了?

《史记·秦始皇本纪》“五大夫”书页照

作者:耿宏志