往事越千年。

五松山作为一份醇厚的历史文化遗产已经融入古铜都的文化血脉之中,伴随着铜陵山城物换星移,进入了二十一世纪现代化建设的新时代。这里说的五松山不仅仅是指作为地理物貎概念的一座山体,而是前文所说的全部历史事实及其所伴生的物质文化现象。

一、五松山是古铜都铜文化的珍贵遗产

一定地域的文化是指该地域自有人类活动以来全部社会历史实践过程中所创造的物质财富和精神财富的总和。铜陵以铜立市、因铜得名、业铜而兴。在铜陵,“铜文化”是铜陵城市精神的概括。“铜文化”古朴厚重,博大精深,包括但决不仅仅包括铜工业生产文化。

李白是中国历史上的文学巨人,是积极浪漫主义的杰出代表,在世界文学史上都有着崇高的地位。李白来到铜陵,钟情于五松山,为其命名,且为铜陵奉献了十五首诗歌,仅以五松山为题的就有八首。这在李白的创作生平中可是极致之举。李白“一生好入名山游”,每到一处都要留下诗文,但论山咏之数量,唯庐山方能与五松山相匹俦。

中国是一个传统的诗歌大国,然在李白以前的千余年内,没有一首诗歌表现过规模工业生产。是古铜都人民的矿业劳作激发了大诗人李白的创作灵感,让他用那豪壮的巨笔,写出了“铜井炎炉歊九天,赫如铸鼎荆山前。陶公矍铄呵赤电,回禄睢盱扬紫烟”、“炉火照天地,红星乱紫烟。赧郎明月夜,歌曲动寒川”这样震古烁今的诗句。虽只寥寥数语,却真实地绘制了唐代冶铜工业生产的壮伟景象,生动地塑造了冶铜工人的豪壮形象。这是中国规模工业生产诗歌的肇端,在中国工业史和中国文学史上居有举足轻重的地位。这是中国古铜都铜陵先民与诗歌巨人李白的共同创造,共同对中华传统文化作出的巨大贡献。这更是古铜都优秀传统文化的一笔丰厚财富,是古朴厚重的铜都精神底魄之一。举目华夏大地,至今仍未发现有出其右者。其历史价值和精神价值怎么评估都不为过。

二、五松山是古铜都一张亮丽的历史名片

城市名片是推介城市的手段,集中表现城市的立体形象。历史文化应当是其中不可忽视的内容。铜陵有着三千年的产铜史,铜产业的发展历史是铜陵立市之本,是铜陵置身于国际国内城市之林的根基。五松山文化传承自有其在铜陵铜文化中不可或缺的特殊魅力。

城市名片首先应当具有穿透力或曰别具一格的吸引力,能在诸多同质同类的主体中发出独特的信息,而希冀得到外部环境的优先认可。李白对五松山的歌颂是李白与五松山的情感对话,其独具的影响魔力使得五松山和古铜都铜陵名扬天下。之后有许多达官和巨儒来到铜陵,登五松山,谒太白祠,考察铜陵文化,品尝五松美酒,仅两宋时就有苏轼、黄庭坚、王安石、郭祥正、李纲、王十朋、戴昺等多人

。有的是多次来到铜陵,如前文所说康熙朝名宦查慎行到过铜陵五次。南宋诗人陆游进川公务,途经繁昌,远望铜官山,立刻想到李白“我爱铜官乐。千年未拟还。要须回舞袖。拂尽五松山”的诗句。他在《入蜀记》中写道:“隔港即铜陵界,远山崭然,临大江者即铜官山,太白所谓‘我爱铜官乐,千年未拟还是也’。”随即喟然长叹:“恨不一到”! “恨不一到”未尝不是天下儒生士大夫的共同心声。

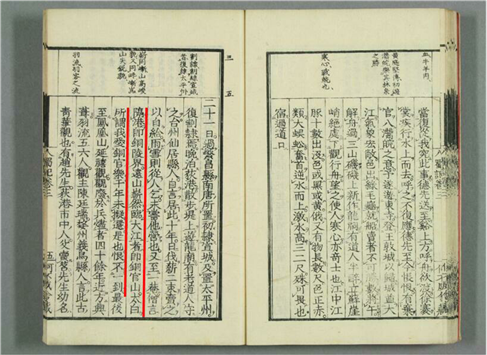

陆游《入蜀记》卷三书页照

苏轼和黄庭坚都是北宋时期的大诗人,并称“苏黄”。他们二人都不只一次来过铜陵。苏轼有诗“落帆重到古铜官,长是江风阻往还。要使谪仙回舞袖,千年翠拂五松山。”表示他此番重到古铜官,虽是长江风浪使然,更因他所推崇的谪仙太白曾在五松山袖舞长歌。

铜陵天井湖畔的苏黄雕塑

黄庭坚更是多次来铜陵,且将他的次子黄相安置在铜陵。黄氏子孙至今仍生活在铜陵。上世纪中叶,铜陵县城北十余里处有一座路亭——黄家亭,就是黄氏族人修造的功德建筑。北宋哲宗绍圣元年(1094年)苏轼因政见事触罪权要,被从定州知州任上贬为宁远军节度副使,南下时小驻铜陵,恰遇从宣州知州改任知鄂州赴任途中的黄庭坚,二人在铜陵流连多日,快意唱和,留下了古代诗坛千秋佳话。

城市名片的内涵更应当是城市域内民众共同认可的真实心声。五松山提高了铜陵的知名度,也提高了铜陵人民对家乡文化的自信心和自豪感。《大明一统名胜志》:“今铜陵县号曰‘五松’,本此山也。”清顺治年间在铜陵担任儒学训导的李士蛟在《重修铜陵县志跋》中指出:“夫铜向隶南陵,继改义安,而五松之号不因时代为迁,是锡铜以百世不易之名者,青莲也。”地名的变更是国家行为,五松之号却百世不易。因为他已融入人民心中。铜陵百姓修订族谱,都刻意冠以“五松”二字。商号、宾馆、道路以及学坛、讲坛、论坛,以“五松山”为名的举不胜举。二十一世纪的今天,原铜陵县政府所在地的城关镇,竟也更名为“五松镇”。

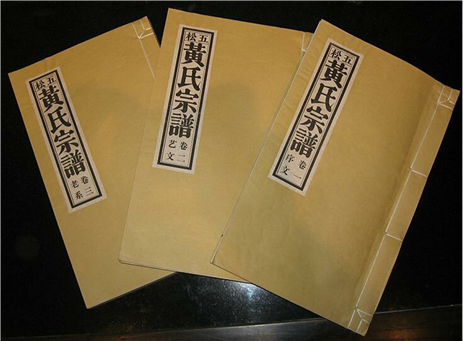

黄庭坚在铜陵后人的家族宗谱

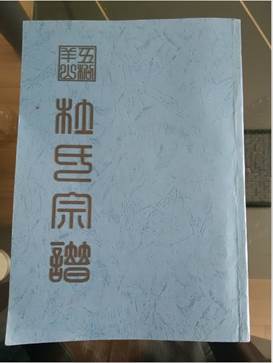

“杜秀才”在铜陵后人的家族宗谱

三、五松山是铜陵人优风良俗品格的象征

铜陵是一方重情重义的土地。李白的《宿五松山荀媪家》一诗,向世人讲述了他在铜陵遇到的一位五松山下可敬的老人,自己过着“田家秋作苦,邻女夜舂寒”的艰苦日子,却用辛苦劳作的成果“雕胡饭”殷勤接待素不相识的客人。荀媪一家的这种勤劳、质朴、诚恳而又热情的“漂母”性格,是铜陵人善良质朴、广纳百川本质特征的生动体现。正是这一本质特征,使铜陵在漫长的历史岁月里不断发展,持续进步。

铜陵自古就是一个移民地区。东晋义熙年间,来自中原的大批流民进入铜陵,侨置定陵县。这是史上最早的大规模移民。定陵人的后裔成为后来铜陵本地居民的基本成分。清康熙到同治年间,朝庭组织湖北荆襄一带大批百姓举家移居铜陵的顺安、新桥、朱村等地。新中国建国后,来自四面八方的社会主义建设者拥入铜陵,在铜陵这块土地上和睦相处,蕃衍生息,建功立业。铜陵历史上从无本土人与外来者相互排斥的记录。

商业是一个以利为目的追求的行业,熙熙攘攘,逐利而往。十九世纪后期的大通和悦洲是与芜湖、安庆齐名的沿江重埠。五湖四海各地商家在此经商,俗称“八大帮”。这“八大帮”聚集在通和两岸,不同的民风民俗,各异的经商理念,在铜陵这块土地上长期竞争和交流,同时接受了铜陵人传统的善良禀赋影响,形成了铜陵的商业文明:“亲亲为宝,若家人然,从无排外欺生,党同伐异之恶性。”(胡朴安《中华全国风俗志•鹊江风俗志》)

明代董斯张撰的《吴兴备志》上有一则真实故事:“沈播……调贵池县主簿……尝摄铜陵县事,有兄弟争财者,为辨其曲直,卒使之感悟,让财相与同居。”这个发生在北宋时期的两位无名铜陵“兄弟”的故事,是对铜陵先民善良质朴民风的最好的证明。

五松山见证了铜陵山美水美人美,李白歌曰“我爱铜官乐,千年未拟还”,诗人凿凿之言,不独爱铜陵的山水,更爱纯朴善良的铜陵人民。

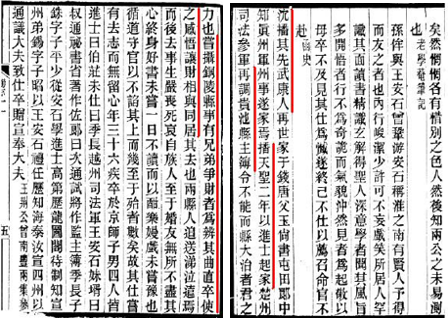

《吴兴备志》卷十一书页照

四、五松山是古铜都发展旅游业的资源宝库

铜陵号称“生态山水铜都”,被誉为中国优秀旅游城市。旅游业在城市经济总量中占有较大比重。随着社会经济文化的发展,现代旅游业已经不再满足于游山玩水,旅游产品也不再局限于吃、住、行、游、娱、购,而应当向旅游者提供更多的精神获得。于是,挖掘地方历史文化遗产便成为一种时尚。时下常见对某些历史名人故里或历史事件发生地、民间传说发源地争论不休,光《天仙配》的故事就有湖北孝感、陕西兴平、河南济源、江苏东台、安徽马鞍山等多地争称是董永的故乡。江苏镇江甚至竖起了董永与七仙女的雕塑。《董永与七仙女的传说》还被列入镇江市级和江苏省级非物质文化遗产名录。争的是故事发生地,打的其实都是经济算盘。唐代诗坛有所谓大小李杜之说。小李杜中的杜牧写了“借问酒家何处有,牧童遥指杏花村”,安徽池州和山西的汾阳为“杏花村所在地”打了多年的口水官司,为的是争一个地方酒业孰为正宗!

五松山只有一个,在安徽铜陵,山名是唐代大李杜中的李白取的。虽然有专家们研究时提出各种观点,但没有谁与铜陵争什么五松山的专有权。铜陵也要发展旅游经济,五松山的文章应是大有可为的。

李白画像(图片来自网上)

作者:耿宏志